L’énergie nucléaire est une source inépuisable de débats, controverses et polémiques. Mais, en la matière, Superphénix fait figure de symbole, tant le réacteur a cristallisé la lutte entre pro et anti-nucléaires. Tout y est : promesses d’un avenir à l’énergie illimitée, déboires techniques, manifestations massives, tractations politiques, peur du plutonium, et même… un tir de roquette ! Nous revenons sur son histoire tumultueuse, passionnante à bien des égards, et ce que l’on soit un ardent promoteur ou un opposant résolu à l’énergie nucléaire.

Fin 1996. Superphénix est arrêté définitivement. Le réacteur à neutrons rapides fait les frais de l’alliance de la Gauche plurielle autour de Lionel Jospin, alors que les Verts réclament l’arrêt et le démantèlement du réacteur comme condition parmi d’autres à leur ralliement. Pourtant, Superphénix avait enfin commencé à produire sensiblement en 1996, après plus d’une décennie de déboires techniques et administratifs.

Porté par une alliance industrielle européenne, réunissant la France, l’Italie et l’Allemagne, il s’agissait, d’un record sur le plan technologique : au moment de son démarrage, il était le réacteur le plus puissant du monde. Réacteur à neutrons rapide à caloporteur sodium (RNR-Na) de 1200 MWe, il devait être le plus puissant surgénérateur du monde. Mais tout cela n’a pas suffi. Le réacteur est aujourd’hui en démantèlement.

Dans un réacteur à neutrons rapides (RNR), les neutrons ne sont pas modérés, c’est-à-dire ralentis, comme c’est le cas par exemple par l’eau dans un réacteur à eau pressurisé (REP) comme l’EPR. Dans Superphénix, puisque l’eau ne peut être utilisée pour transmettre l’énergie thermique générée par les réactions de fission nucléaire, c’est du sodium liquide, porté à environ 550 °C, qui est utilisé : il est dit en effet « transparent aux neutrons ». Le sodium, de symbole chimique « Na », donne ainsi son nom au concept complet : « RNR-Na »

Ce concept technologique présente des avantages, comme permettre de moduler notamment les quantités de plutonium produites et consommées. Ainsi, il est possible d’en produire plus qu’il n’est consommé (surgénérateur), ou d’en produire moins (sous-générateur, ou incinérateur). En contrepartie, le réacteur est moins compact, la cuve doit être mieux protégée des flux neutroniques, et il faut être en mesure de gérer le sodium en toute sécurité, dont la réaction avec l’oxygène et l’eau peut être particulièrement violente et explosive.

À lire aussiL’ancienne centrale nucléaire de Creys-Malville se reconvertit dans le solaireLe concept de RNR-Na n’est pas nouveau ; il s’agit même du tout premier concept de réacteur nucléaire ayant permis de produire de l’électricité nucléaire. C’est en effet le réacteur étasunien EBR-I qui détient cette primeur, lorsqu’il a alimenté le 20 décembre 1951 quatre ampoules de 200 watts.

La France s’est approprié cette technologie avec le réacteur expérimental Rapsodie, sur le site du CEA à Cadarache (Bouches-du-Rhône). Démarré le 28 janvier 1967, ce petit réacteur avait une puissance thermique de 40 MWth – mais il ne produisait pas encore d’électricité. Il fonctionnera jusqu’au 15 avril 1983, et permettra de mettre au point les technologies des RNR-Na qui suivront.

Le premier est Phénix, un réacteur nettement plus important, construit sur le site du CEA à Marcoule (Gard). D’une puissance de 560 MWth et 250 MWe, il était d’une échelle intermédiaire, c’est un prototype. Il s’agissait toutefois, alors, d’un des premiers grands RNR-Na au monde, rivalisant avec le BN-350 russe. Phénix démarre le 31 août 1973. Le réacteur fonctionnera jusqu’au 1ᵉʳ février 2010, produisant au total 24 TWh, et atteignant à certains moments une disponibilité de 80 %.

Le démarrage de Phénix a permis de valider la plupart des grandes options technologiques, ouvrant la voie à un réacteur industriel de taille industrielle. Nait alors le concept de Superphénix, un RNR-Na, surgénérateur, de 3 000 MW thermique et 1240 MWe. C’était sensiblement plus puissant que les REP alors en construction en France, dont la puissance était de 900 MWe.

En mai 1974, est fondée la société NERSA, partagée entre EDF à 51 %, la société italienne ENEL (33 %) et l’allemande RWE (16 %). La société est dédiée à la construction et à l’exploitation de la centrale, ainsi qu’au déploiement du concept en Europe, car il était alors prévu qu’un réacteur soit construit également en Italie et un autre en Allemagne.

À lire aussiNucléaire : faut-il abandonner les réacteurs EPR au profit des surgénérateurs ?Le chantier démarre en juillet 1976. Valéry Giscard d’Estaing est alors président de la République, et Jacques Chirac est premier ministre. Et avec le démarrage du chantier commencent les manifestations, ainsi que certains troubles publics nettement plus graves.

Le 31 juillet 1977, ce sont plusieurs dizaines de milliers de manifestants antinucléaires venant de France et d’autres pays d’Europe, notamment l’Allemagne, qui affrontent les forces de l’ordre ; bilan : un manifestant décède des suites de l’affrontement. Puis, en janvier 1982, plus grave : une attaque au lance-roquette frappe le chantier de la centrale. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Les auteurs n’ont pas été identifiés, même si l’attentat a été revendiqué en 2003 par Chaïm Nissim, un député genevois.

Les manifestations se produiront tout au long de la vie de la centrale, à proximité du site, voire dans d’autres villes en France et en Europe. Superphénix deviendra un point de controverse exacerbé entre pro et anti-nucléaires. Et ces derniers auront beau jeu de pointer les multiples dysfonctionnements de la centrale.

Car le fonctionnement de Superphénix ne fut pas un long fleuve tranquille, loin s’en faut. La centrale démarre en septembre 1985, et injecte de l’électricité pour la première fois sur le réseau le 15 janvier 1986. Une première fuite se produit l’année suivante, le 8 mars 1987. Et ce n’est pas une petite fuite : ce sont vingt tonnes de sodium liquide qui s’échappent du barillet. Le barillet est une cuve annexe, construite non loin de la cuve principale, destinée à entreposer temporairement le combustible usé, encore chaud du fait de sa radioactivité. L’acier de la cuve, après un contact prolongé avec le sodium liquide, se fissure. Un acier particulièrement inadapté pour cette utilisation.

Il serait trop cher de changer intégralement le barillet. Ce dernier est donc réparé et les procédures d’exploitation sont modifiées pour conserver le barillet en atmosphère argon, plutôt qu’immergé dans le sodium liquide. Il ne sera plus utilisé que pour transférer le combustible usé. Tout cela prend près de deux ans, et le réacteur redémarre le 14 janvier 1989.

À lire aussiLes surgénérateurs nucléaires vont-ils renaître de leurs cendres ?Le 29 avril 1990, nouvelle fuite de 400 tonnes de sodium sur un circuit secondaire ; il en résulte huit mois de travaux. Le 8 décembre 1990, des chutes de neige particulièrement importantes provoquent l’effondrement d’une partie du toit de la salle des turbines ; le réacteur était alors à l’arrêt – certains considèreront que c’était une chance même si d’autres argumenteront que le bâtiment siège de l’accident était bel et bien séparé du bâtiment réacteur et qu’un accident nucléaire était impossible.

Nouvelle fuite, cette fois d’argon, fin 1994. L’argon est utilisé dans un échangeur placé dans la cuve du cœur, qui permet de transférer la chaleur entre le circuit primaire, constitué par la cuve sous sodium, et le circuit secondaire, lui aussi empli de sodium. Sept mois furent nécessaires avant que le réacteur soit remis en état. Superphénix redémarre en septembre 1995. En décembre 1996, Superphénix s’arrête pour un arrêt de maintenance programmé, prévu pour durer six mois. Il ne redémarrera jamais.

Au total, entre opposition politique vive, parfois particulièrement violente, et déboires techniques, tout cela sur une dizaine d’années, il est bien difficile de tirer un bilan du réacteur, du point de vue de la production d’énergie.

Selon le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale des députés Robert Galley et Christian Bataille, Superphénix a produit au total 8 TWh de janvier 1986 à décembre 1996 ; sur la base de ce nombre, on peut estimer une disponibilité moyenne inférieure à 10 %. Cela fait bien peu. Les auteurs indiquent toutefois que les problèmes techniques ont été surmontés, et, pour le montrer, ils rapportent qu’au cours de l’année 1996, le réacteur a produit 3,5 TWh avec une disponibilité de 95 % – hors arrêts programmé.

Un réacteur arrêté alors qu’il allait justement produire et que les problèmes étaient résolus ? Peut-être… Les adversaires de la filière quant à eux estimeront que le réacteur a été arrêté à temps avant que de nouveaux problèmes, éventuellement plus graves, ne surviennent. Peut-être… Une question fort difficile à trancher.

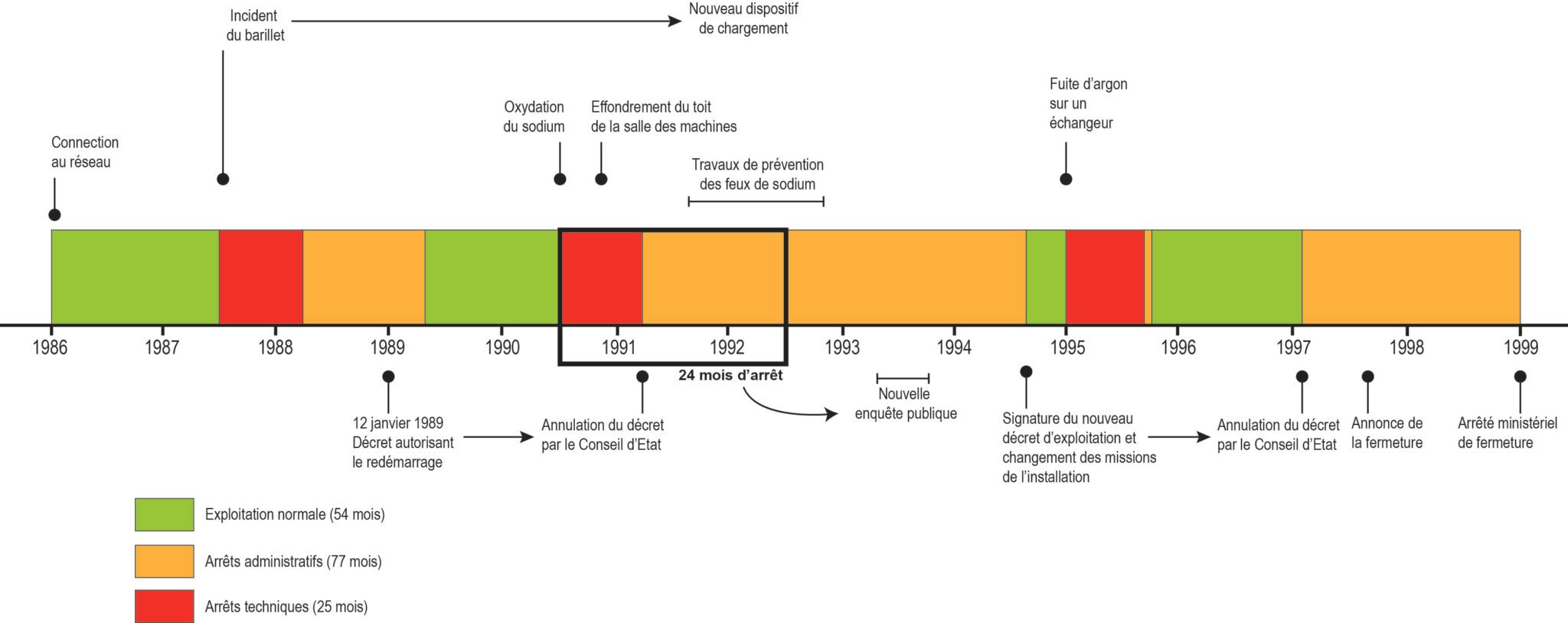

Au total, comme le synthétise une frise chronologique de Romain Garcier et Yves-François Le Lay, le réacteur aura fonctionné 54 mois en exploitation normale (incluant une montée en puissance graduelle au démarrage), 25 mois en arrêt technique et 77 mois en délai administratif, essentiellement en attente des autorisations de redémarrage.

Lionel Jospin acte par décret le 30 décembre 1998 l’arrêt définitif du réacteur. En dépit de propositions, faites depuis 1992 (rapport Curien) visant à le transformer en laboratoire de l’incinération de déchets nucléaires (transmutation), Superphénix est arrêté. Sa fin sera une conséquence collatérale de tractions politiques visant à assurer une majorité à la Gauche plurielle, mais aussi la fin d’une filière basée sur la surgénération. Les tensions sur le prix de l’uranium ne justifiaient plus vraiment, en effet, une filière de coûteux surgénérateurs. Et les problèmes techniques, multiples, comme nous l’avons vu, ne plaidaient pas pour une généralisation du modèle.

Car le coût est faramineux, au total. Selon la Cour des Comptes, l’ensemble du programme aura coûté 12 milliards d’euros de 2010, hors coûts de démantèlement estimés à l’époque à 2,5 milliards d’euros. Il fallut également gérer les conséquences de la fin du contrat avec les partenaires étrangers de NERSA ; par exemple, EDF devra livrer 14,5 TWh à ses anciens partenaires financiers jusqu’à fin 2000. Une bien piètre publicité pour l’électricien.

À lire aussiUn nouveau projet de surgénérateur nucléaire en France ? L’idée germe au sommet de l’ÉtatLe réacteur est depuis le 20 mars 2006 en démantèlement – en déconstruction selon le terme utilisé par EDF, plus général dans sa portée. Retrait des gros composants, vidange et neutralisation du sodium, mise en eau puis découpage de la cuve… depuis bientôt vingt ans, les opérations se succèdent. L’objectif fixé est un terrain assaini à l’horizon 2030.

Une histoire tumultueuse, s’il en est. Superphénix est encore unique en son genre. Il fut le plus puissant surgénérateur construit et exploité au monde, et il reste encore imbattu aujourd’hui dans sa catégorie. Preuve, donc, malgré tout, d’un certain génie industriel français ? Les opinions seront fort tranchées sur ce sujet, assurément. Superphénix ne peut toutefois être oublié, car il aura marqué à jamais, d’une manière ou d’une autre, l’histoire de l’énergie en France.

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement