Réseau de Transport d’Electricité (RTE) vient de compléter sur de multiples aspects son étude sur les « Futurs énergétiques 2050 ». L’essentiel avait été publié le 25 octobre dernier. Parmi les politiques et dans les médias, beaucoup avaient cru pouvoir en retenir une seule conclusion : construire de nouvelles centrales nucléaires est le meilleur choix économique et environnemental. Or c’est faire injure à cette étude extrêmement riche (14 chapitres, 853 pages) de n’en retenir que cet aspect, que ce soit pour s’en féliciter ou pour la condamner en bloc.

En voici quelques leçons essentielles :

C’est sur ces deux derniers points que s’appuient les promoteurs de la construction de nouvelles centrales nucléaires : grâce à elle, notre électricité en 2050, voire à partir de 2035-2040, serait moins chère et moins carbonée. Nous en discuterons dans un prochain article.

À lire aussiNouveau sondage exclusif : que pensent les français de la place à donner à l’énergie nucléaire ?RTE établit d’abord une « trajectoire de référence » de la consommation d’électricité. Calquée sur la stratégie nationale bas-carbone, elle envisage à la fois une forte augmentation de la demande d’électricité – de 440 térawattheures (TWh – milliards de kWh) à 645 TWh en 2050, et une forte réduction de la consommation d’énergie finale, de 1600 TWh à 930 TWh à 2050, fruit d’importants efforts d’économies d’énergie, et de l’électrification des bâtiments, de l’industrie et des transports.

Autour de cette trajectoire de référence, RTE présente des variantes dont les plus extrêmes sont « sobriété », à 555 TWh en 2050, et « réindustrialisation profonde », à 752 TWh. Mais seule la trajectoire de référence est illustrée en octobre avec six scénarios de mix énergétiques, trois sans nouveau nucléaire, et trois avec de nouveaux réacteurs.

Les écologistes ont été prompts à critiquer les scénarios de RTE comme reposant trop peu sur la sobriété et les économies d’énergie. RTE a donc présenté en février des compléments d’analyse : nous reviendrons aussi sur ce sujet fondamental dans notre prochain article.

Un scénario et un seul, le M0, prévoit une sortie complète du nucléaire d’ici 2050, grâce à des capacités renouvelables imposantes : un peu plus de 200 GW de solaire, 70 GW d’éolien terrestre et 60 GW d’éolien maritime (contre respectivement 12,3 GW, 18,5 GW et 0 à fin septembre 2021).

Deux autres font l’hypothèse de la persistance en 2050 de 16 GW de nucléaire « historique » : le M1 a autant de solaire que le M0 mais moins d’éolien (60 GW terrestre, 45 GW maritime), le M23 a autant d’éolien que le M0 mais moins de solaire (125 GW, essentiellement en grands parcs).

Parmi les trois scénarios avec de nouveaux réacteurs, deux ont également 16 GW de nucléaire historique, plus 13 GW de nouveau nucléaire soit 8 EPR pour le N1, et 23 GW soit 14 EPR pour le N2. Enfin le scénario N03 combine 24 GW de nucléaire historique – donc certains réacteurs ayant dépassé 60 ans de fonctionnement – et ~27 GW de nouveau nucléaire, soit 14 EPR plus des small modular reactors (SMRs).

Seul ce dernier scénario conserve en 2050 une part de nucléaire à 50%, c’est-à-dire au niveau légalement visé pour 2035. Dans tous les autres scénarios, les renouvelables sont majoritaires dans le mix électrique, atteignant des parts de 63% (N1), 74% (N2), 87% (M23 et M1) et 100% (M0).

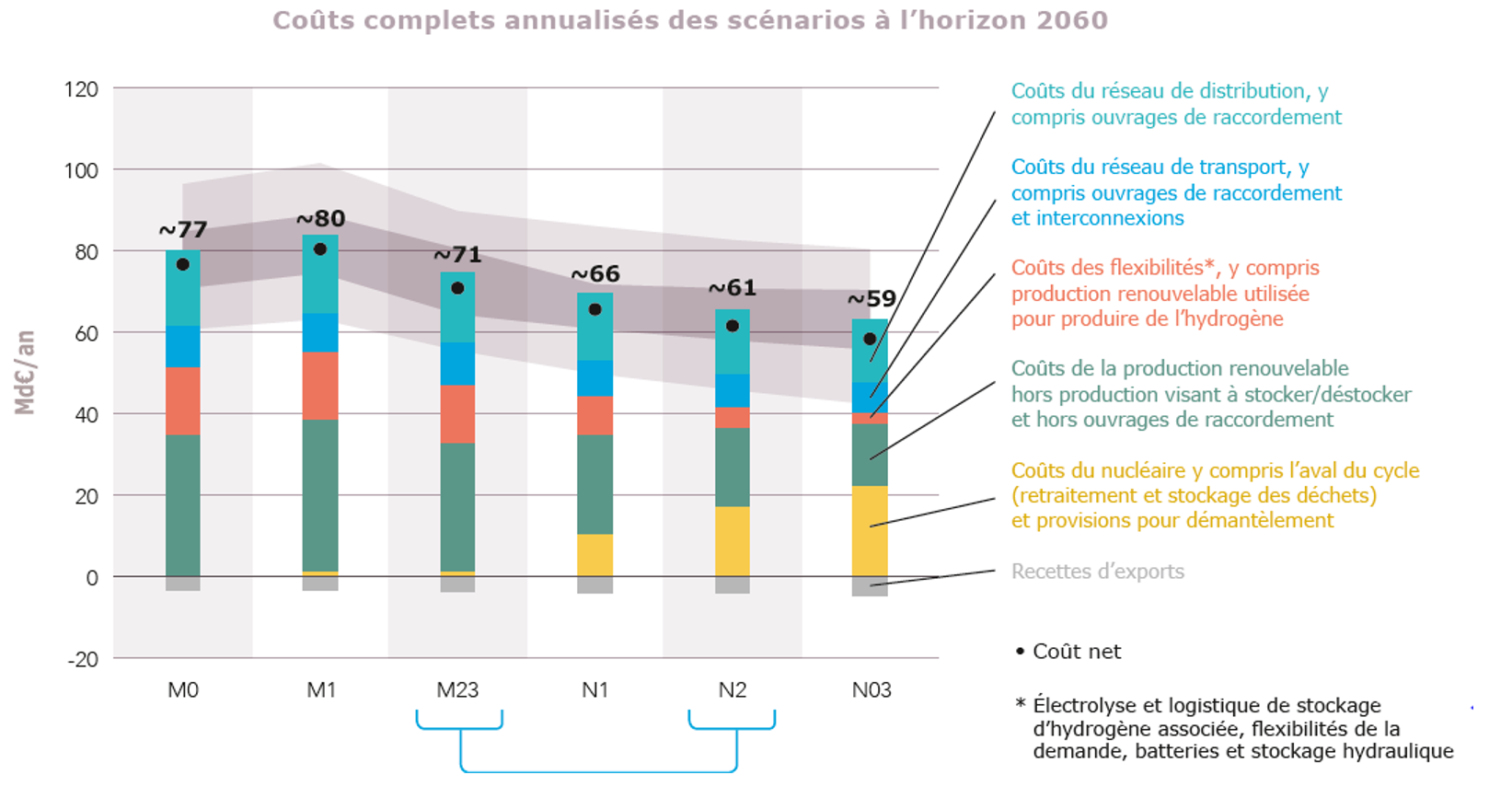

Mais comment l’étude prétend-elle montrer que des systèmes avec de nouveaux réacteurs nucléaires coûteront moins cher que des systèmes comptant davantage de d’énergies renouvelables, lesquelles sont pourtant moins coûteuses ? C’est en raison de coûts de flexibilité et de réseau plus importants, comme on le voit ci-dessus. Par exemple, le scénario M23 a les coûts de production les plus faibles, 33 milliards d’euros (Md€) par an en 2060, contre 36 Md€ pour le scénario N2. Mais la variabilité des renouvelables nécessite, en sus des moyens peu coûteux comme les effacements industriels ou les stations de pompage hydraulique, des moyens coûteux comme des batteries, du thermique décarboné (production, stockage et combustion d’hydrogène) et des importations de courant, au total pour 14 Md€/an, contre 5 Md€/an pour le N2, essentiellement des importations. A cela s’ajoutent des coûts de réseau plus élevés pour assurer le transport et la distribution de l’électricité, 28 Md€ dans le M23 contre 24 Md€ dans le N2.

Bien sûr, même si des scénarios avec nouveau nucléaire devaient s’avérer moins coûteux à la longue du fait des flexibilités et des coûts de réseau, cela ne signifierait pas qu’ils seraient forcément préférables. Le risque zéro n’existe pas, et une probabilité même faible n’emporte pas nécessairement la conviction si les conséquences peuvent être considérables. Mais la démonstration de RTE repose sur des hypothèses fortes, donc discutables, sur lesquels nous reviendrons dans un prochain article.

À lire aussi« Futurs énergétiques 2050 » : les leçons de l’étude RTE (2/2) À lire aussiTrop cher et trop lent, le nucléaire ne sauvera pas le climatLa suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement