L’engouement actuel pour l’hydrogène a quelque chose d’étonnant. Sa combustion, sous quelque forme que ce soit, ne génère pas de dioxyde de carbone (CO2), le principal agent des changements climatiques. Pour autant, ce n’est pas une source d’énergie, puisqu’il n’y a (pratiquement) pas d’hydrogène à l’état naturel sur la planète. Il pourrait devenir un vecteur d’énergie, comme l’électricité, mais plus facile à stocker et il permettrait donc de s’affranchir de certaines limites des énergies éolienne et solaire, à savoir leur variabilité et leur caractère non pilotable. De plus, la possibilité de stocker l’hydrogène simplifierait grandement l’autonomie des véhicules de toutes sortes, et serait donc la clé d’une mobilité décarbonée. Faisons donc le point sur ses usages, les bons … et les moins bons.

De quoi parle-t-on quand on parle d’hydrogène ? Le plus souvent, de la molécule de dihydrogène (formule H2), qui associe deux atomes d’hydrogène (H), l’élément chimique le plus simple et le plus léger, constitué d’un proton et d’un électron. L’hydrogène atomique est partout : dans l’univers, 92% des atomes sont des atomes d’hydrogène, et malgré sa légèreté il représente 74% de la masse de l’univers. Sur notre planète, il est surtout présent dans l’eau (formule H20), donc dans la mer, à raison de 108 g par litre – et n’oublions pas que son potentiel énergétique est alors nul. Le dihydrogène, lui, n’est nulle part ou presque. Une source naturelle est exploitée au Mali, insignifiante.

L’hydrogène (H2), un gaz industriel

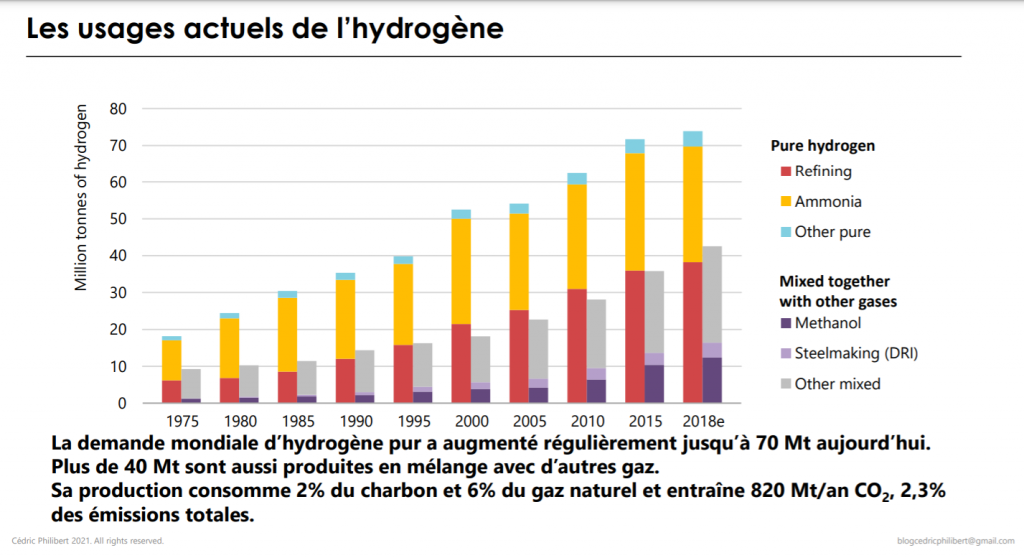

L’hydrogène est aujourd’hui un gaz industriel, produit massivement à partir d’énergies fossiles, par « vaporeformage » du gaz naturel ou, surtout en Chine, par oxydation partielle du charbon. L’Agence Internationale de l’Energie (AIO) estime à 830 Mt CO2 les émissions de CO2 directement associées[1]. En raffinage, il sert principalement à transformer et « nettoyer » les produits pétroliers, et à produire de l’ammoniac et du méthanol, intrants importants de l’industrie chimique.

L’ammoniac est utilisé pour fabriquer des engrais azotés, des explosifs, des nettoyants, ou des fluides frigorigènes. Une part non négligeable, environ 40%, du méthanol sert de combustible, directement ou après transformation en essence ou en methyl tert-butyl ether (MTBE), un additif incorporé dans l’essence. Le dihydrogène est également utilisé pour la propulsion des fusées comme Ariane 5, mais cet usage ne pèse rien dans le bilan énergétique mondial.

Une autre utilisation de l’hydrogène, conjointement avec le monoxyde de carbone (CO) – coproduit lors de la première étape du vaporeformage du gaz naturel – est la « réduction » (l’élimination de l’oxygène) dite « directe » du minerai de fer, ce qui permet ensuite par fusion dans des fours à arcs électriques de fabriquer de l’acier. Un tiers de l’acier « primaire » (hors recyclage des ferrailles dans ces mêmes fours) est produit ainsi dans le monde, les deux autres tiers étant produits dans des hauts-fourneaux alimentés en « coke » de charbon, à la fois source d’énergie et agent de réduction des oxydes de fer, au prix d’importantes émissions de CO2.

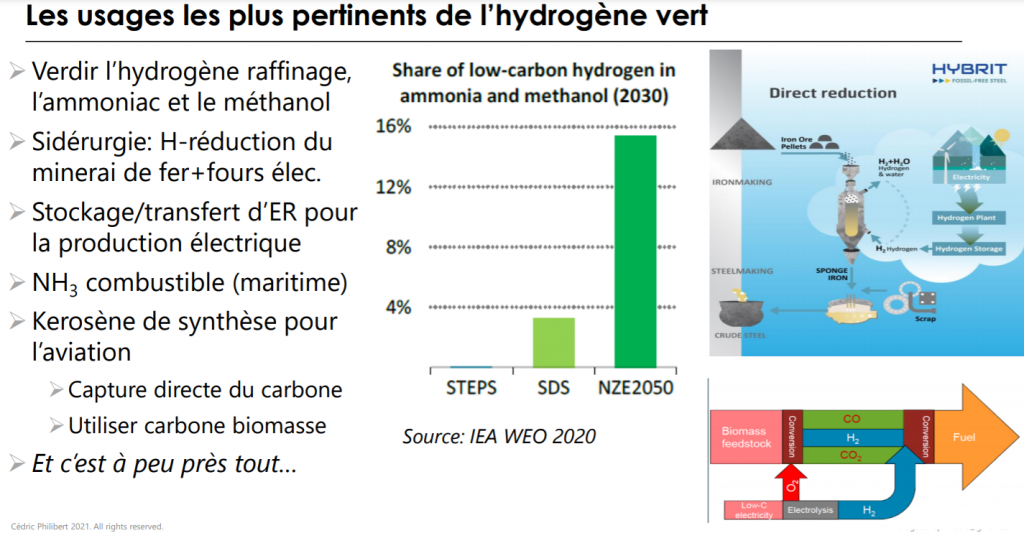

Dans une économie luttant pour réduire, puis quasiment éliminer les émissions de CO2 liées à la production et la consommation d’énergies fossiles, l’hydrogène « vert » produit par électrolyse de l’eau avec une électricité très bas carbone, renouvelable dans la plupart des cas, peut jouer plusieurs rôles. Et d’abord, bien entendu, remplacer l’hydrogène « gris » ou « noir » (dérivé du gaz ou du charbon) dans ses usages industriels comme le raffinage et la chimie. Des usages qui devraient toutefois décliner au fur et à mesure du remplacement progressif des produits pétroliers et des engrais de synthèse par des alternatives plus vertes.

Un autre usage industriel, est lui appelé à se développer fortement : c’est la réduction du minerai de fer en sidérurgie, qui peut se faire à l’hydrogène pur, comme ce fut le cas dans l’usine Circored de Trinidad pendant quelques années à partir de 1999. La sidérurgie est un enjeu essentiel dans la décarbonation de l’industrie, représentant à elle seule plus de 7% des émissions mondiales de CO2 – une proportion appelée à croître tandis que les émissions de la production électrique diminuent. Tous les sidérurgistes européens s’y intéressent aujourd’hui. Il faudrait quelque 90 millions de tonnes d’hydrogène pour décarboner la sidérurgie mondiale aujourd’hui.

En revanche, l’hydrogène n’est pas indispensable pour répondre aux besoins de chaleur de l’industrie d’une manière décarbonée. L’électricité peut pourvoir à la quasi-totalité des usages. Contrairement à une idée largement répandue quoique massivement démentie par les fours à arcs des aciéries, il n’est pas de température de procédé si haute qu’elle serait inaccessible à l’électricité et imposerait le recours à un combustible – hydrogène ou autre. Les techniques nombreuses – résistance directe, infrarouges, induction, microondes, radiofréquences, plasmas, etc. – permettent souvent des gains d’énergie, de temps, de qualité, très appréciables. Pour les températures plus basses, jusqu’à 160°C aujourd’hui, sans doute 280°C, les pompes à chaleur divisent l’énergie nécessaire par trois ou plus, la recompression mécanique de vapeur par cinq à dix.

Lorsque l’électricité est principalement produite dans des centrales thermiques, elle coûte nécessairement plus chère que les combustibles du fait de leur rendement, entre 35 et 60%. Mieux vaut alors utiliser directement les combustibles pour répondre à un besoin de chaleur. C’est ce qui change avec les énergies éolienne et solaire, de plus en plus compétitives. Leur inconvénient est bien sûr leur variabilité, très pénalisante pour les procédés continus, moins pour les traitements par « fournées ». Le chaînon manquant pour généraliser l’électrification de l’industrie pourrait être le stockage de la chaleur au lieu de son utilisation, que quelques compagnies proposent aujourd’hui jusqu’à 650°C, et que d’autres développent actuellement jusqu’à 1500°C et plus.

À lire aussi De l’acier bas carbone bientôt produit à Dunkerque ?L’hydrogène dans les transports longue distance

Dans les transports, deux modes sont clairement hors d’atteinte de l’électrification : le transport maritime à longue distance, et l’aviation. L’hydrogène est susceptible d’y jouer, en effet, un rôle de « vecteur énergétique », bien que probablement pas sous forme de dihydrogène (H2), comprimé ou liquéfié, mais bien plutôt sous forme de produits énergétiques riches en hydrogène. L’ammoniac pour les cargos, le kérosène de synthèse pour les avions, sont les options les plus réalistes pour une décarbonation d’ici 2050.

L’hydrogène a fait une timide apparition dans les transports terrestres, mais il semble qu’il y ait davantage de véhicules à hydrogène dans les pages des journaux que sur les routes, puisqu’on en compte un peu plus de 10 000 dans le monde, contre mille fois plus de véhicules électriques. Il est vrai qu’il y a encore… mille fois plus de véhicules thermiques. Mais un seuil d’un véhicule électrique vendu sur deux devrait être atteint en 2030.

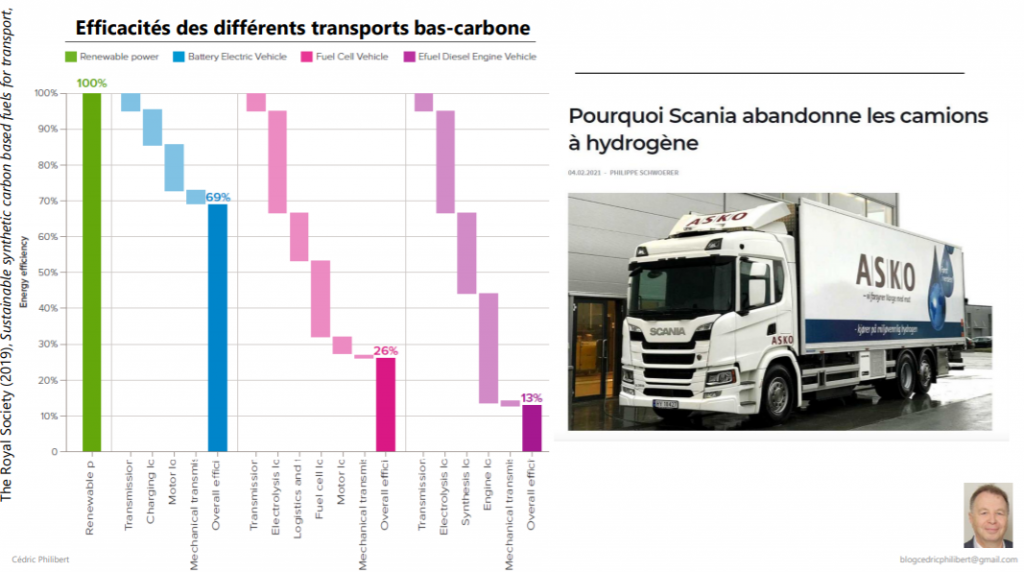

On voit mal ce qui pourrait inverser la tendance : les véhicules à hydrogène sont plus chers, et nécessitent jusqu’à trois fois plus d’électricité par kilomètre que les véhicules à batteries. L’électrolyse absorbe environ 30% de l’énergie – il faut en général quelque 50 kWh d’électricité pour obtenir un kilogramme d’hydrogène, dont le pouvoir calorifique inférieur est 33,33 kWh. On fera peut-être mieux dans le futur avec les électrolyseurs à oxyde solide, mais ils ne sont pas encore disponibles en grande taille, et leur longévité reste problématique.

Il faut ensuite de l’énergie pour comprimer cet hydrogène, le transporter, et le stocker. Puis transformer l’énergie soit directement en électricité dans une pile à combustible, dont le rendement maximal est d’environ 60% (mais plus souvent moins, car ce rendement n’est généralement obtenu qu’à 15% de la puissance nominale des piles, nous dit l’ADEME). Au total, entre un quart et un tiers de l’électricité au départ est transformé en force motrice, le reste est perdu. Par comparaison, les pertes dans la distribution d’électricité et le stockage des batteries sont bien moindres, entre 25 et 30%.

L’avantage d’une recharge plus rapide avec l’hydrogène est incontestable, mais concerne surtout les véhicules professionnels qui seraient appelés à être constamment sur les routes. A part les chariots-élévateurs, le débat porte principalement sur les camions les plus lourds ou les cars faisant très régulièrement de longs trajets. Les batteries de forte autonomie, encore trop lourdes, restreignent la charge utile des marchandises transportées, ce qui diminue l’écart d’efficacité avec l’hydrogène.

Sur ce segment la messe n’est pas dite : les batteries progressent rapidement, s’allègent, se rechargent plus vite et coûtent de moins en moins cher. Le constructeur suédois Scania, propriété de Volkswagen, a récemment abandonné le camion à hydrogène pour se concentrer sur l’électrique, estimant l’autonomie optimale à 450 km. Après 4h30 de conduite, en Europe, les chauffeurs doivent s’arrêter au moins trois quart d’heure. C’est assez pour recharger les batteries aux trois quarts et être en mesure de parcourir encore 300 km dans la même journée. Il y a encore d’autres options, comme les « prolongateurs d’autonomie », piles à combustibles à l’hydrogène ou moteurs nourris aux biocarburants ou aux carburants de synthèse (discutés plus loin), et les routes électriques, avec caténaires ou rails au sol, qu’il suffirait d’installer sur quelques tronçons très fréquentés pour augmenter la portée des camions électriques, voire également des voitures dans le cas des systèmes au sol.

L’hydrogène dans les bâtiments ?

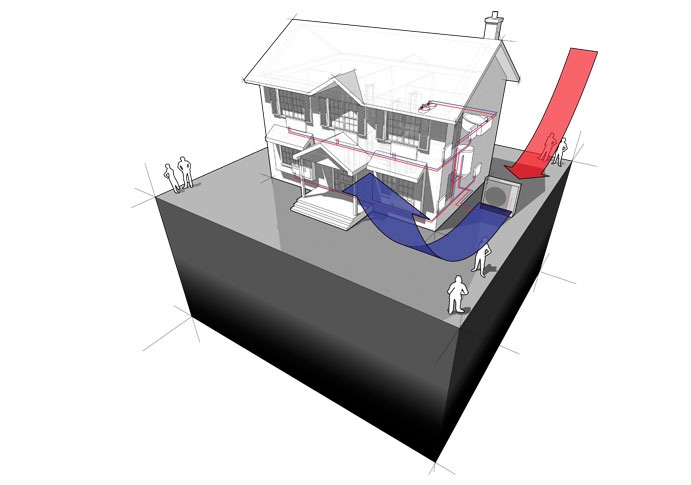

Pour la chaleur « domestique », l’écart d’efficacité devient considérable. La chaîne hydrogène apporte environ 50% de l’énergie électrique initiale sous forme de chaleur dans un bâtiment. Mais une pompe à chaleur électrique, elle, puise la chaleur dans le milieu environnant (air, eau, sol), et délivre facilement 3 kWh (ou plus) de chaleur par kWh électrique consommé. L’écart de rendement est donc de 1 à 6 ! Et pour la cuisine, l’écart n’est pas moins grand entre un combustible quel qu’il soit, et, mieux encore que la plaque à induction, l’autocuiseur électrique à pression, qui permet des économies d’autant plus importantes que les cuissons sont longues.

À lire aussi La chaudière à hydrogène débarque en FranceCertains envisagent pourtant deux « niches » pour l’hydrogène. La première idée consisterait à réemployer les réseaux de distribution de gaz existant afin d’apporter de l’hydrogène dans les foyers, ne serait-ce que durant les pics de froids les plus extrêmes afin de soulager les pompes à chaleur, moins efficaces quand le mercure dégringole. Et d’éviter ainsi de « sur-construire » les réseaux électriques. Reste alors à montrer que les investissements nécessaires et l’entretien constant en valent la peine pour un usage si occasionnel. Or il faut rendre les réseaux de gaz compatibles avec l’hydrogène pur, lequel fragilise les aciers ordinaires, et maîtriser la sécurité à domicile alors que l’hydrogène est incolore et inodore mais explose dans l’air à une très faible teneur. Une isolation thermique plus poussée se rentabilise toute l’hiver, et un poêle à bois moderne peut compléter les pompes à chaleur à bien moindre frais.

La seconde idée c’est l’utilisation de l’hydrogène en autonomie, en complément notamment du solaire en toiture. Dans une pile à combustible comme dans un moteur ou une turbine, si on utilise l’électricité et la chaleur, le rendement total est bien meilleur. C’est oublier le coût du stockage décentralisé de l’hydrogène.

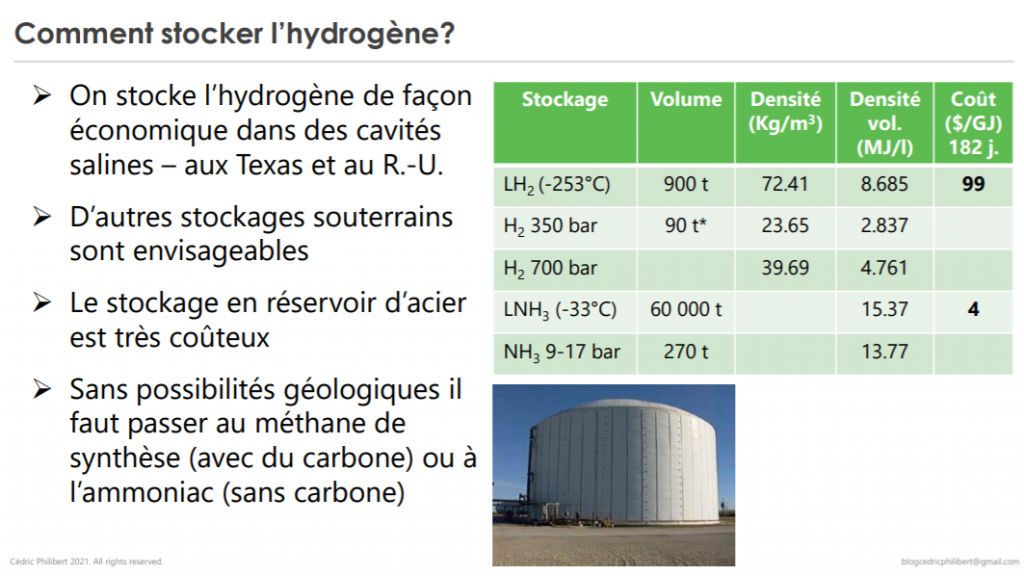

En petites quantités on stocke l’hydrogène comprimé en cylindres, dont les coûts commencent vers 500 €/kg d’H2 à pression entre 50 et 80 bars, et 600 à 800 €/kg pour une pression entre 500 et 1000 bars. En prenant un coût moyen de 666 €/kg on a donc un coût au kWh (pci) de 20 €/kWh. C’est dix fois moins cher que les batteries, mais celles-ci n’ont pas besoin d’électrolyseurs, de compresseurs ni de piles à combustibles, seulement d’une électronique dont l’hydrogène ne saurait davantage se priver, et elles restituent la quasi-totalité de l’électricité qu’elles stockent, et non le tiers. Alors certes, pour un stockage de douze heures à plusieurs jours, la question peut se poser… si on est loin, très loin d’un réseau électrique. Et pour un stockage saisonnier d’une seule source – le solaire – si on n’est pas sur l’équateur ou tout près, il faut oublier.

À lire aussi La toute première batterie domestique à hydrogène : quel est son intérêt ?Stocker et transporter les renouvelables dans l’hydrogène

En grands volumes, les choses peuvent se présenter différemment, et l’hydrogène peut en effet être un moyen de stockage de l’électricité dans les réseaux. A condition de pouvoir disposer, à relative proximité, d’un stockage souterrain. Pour l’instant, seules les cavités salines, creusées dans des dépôts de sel, stockent effectivement de l’hydrogène, au Texas et au Royaume-Uni. D’autres solutions – cavernes rocheuses, anciens champs gaziers – sont envisagés mais garantir leur intégrité et la pureté de l’hydrogène y est plus compliqué. A moins de stocker l’hydrogène en mélange avec du gaz naturel, mais il faut ensuite les séparer : c’est l’option du projet HyDeal pour stocker dans le sud de la France de l’hydrogène produit en Espagne avec des champs solaires dédiés.

Avec les cavernes salines le coût d’investissement tombe vers 10 €/kg, et on peut se contenter d’une pression semblable à celle qui serait de toute façon nécessaire dans les pipelines permettant de transporter l’hydrogène vers et depuis ces stockages. A défaut d’option souterraine, on peut envisager d’en faire de l’ammoniac, qu’on sait, contrairement au dihydrogène, stocker de façon économique dans de vastes cuves en acier réfrigéré.

Le stockage souterrain de l’hydrogène permet alors de stocker de vastes quantités d’énergie. Cependant, au vu de la faible efficacité aller-retour du procédé, il faudra en réserver l’usage à l’indispensable. Les batteries et les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), seront privilégiés pour les stockages de courte ou moyenne durée. Les variations saisonnières de la production renouvelables devront d’abord être gérées par une bonne complémentarité des moyens de production, fonction de la variabilité saisonnière de la demande d’électricité. C’est ainsi qu’on développera surtout l’éolien dans les pays froids et le solaire dans les pays chauds, l’un et l’autre disponibles quand la demande électrique est la plus forte, en hiver pour les uns, en été pour les autres. Le rôle de l’hydrogène, dès lors, pourrait être de remplacer le gaz naturel dans les centrales d’équilibre, celles qu’il faut conserver pour garantir la sécurité électrique durant les « sombres marasmes » (traduction de l’allemand Dunkelflaute), ces rares semaines avec peu de vent et de soleil – soit plutôt moins de mille heures par an. Et cela ne serait nécessaire que pour parachever la décarbonation des systèmes électriques – pas avant 2035 en France nous dit RTE, l’opérateur du réseau de transport d’électricité.

L’hydrogène pourra aussi permettre de transférer les énergies renouvelables de zones très ensoleillées et/ou venteuses vers des régions de forte demande. Ce transport pourrait s’effectuer en partie sous forme de gaz hydrogène dans des pipelines, par exemple entre la péninsule ibérique et la France, ou entre l’Afrique du Nord et l’Europe, et en partie sous forme d’ammoniac dans des navires et des pipelines. C’est cette dernière option que semble désormais privilégier le Japon pour commencer à décarboner ses centrales en important d’Australie ou du Proche-Orient de l’ammoniac dérivé d’hydrogène vert ou « bleu », produit à partir de combustibles fossiles avec capture et stockage du CO2.

À lire aussi Un consortium projette d’importer de l’hydrogène en Europe

L’ammoniac est bien plus facile à transporter, notamment en bateau, que le dihydrogène qui doit être liquéfié à -253°C pour atteindre une densité minimale, il ne sera pas forcément nécessaire d’en extraire du dihydrogène à l’arrivée pour le brûler dans les centrales à charbon. D’autres pays, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, envisagent également d’importer des quantités importantes d’hydrogène en provenance de pays de plus faible densité de population et de meilleures ressources renouvelables, soit sous forme de dihydrogène, soit sous forme d’ammoniac ou d’hydrocarbures de synthèse comme le kérosène ou l’essence. Indispensables à une aviation sans émissions de CO2, la production d’hydrocarbures de synthèse, par exemple pour les prolongateurs d’autonomie encore moins efficace que celle de dihydrogène, pourrait toutefois trouver une certaine justification par cette possibilité de les transporter facilement du lieu d’une production moins coûteuse du fait de meilleures et abondantes ressources renouvelables.

Des besoins considérables d’hydrogène

L’hydrogène sera certainement un outil important de la décarbonation de l’économie mondiale. Et les besoins en hydrogène de la chimie, de la sidérurgie, du transport maritime, de l’aviation, et pour finir de la sécurité électrique, seront très importants. Sa production, essentiellement à partir d’énergie renouvelable, consommera des quantités phénoménales d’énergie éolienne, hydraulique et solaire. Dans les réseaux électriques, sa production permettra d’abord d’ajouter une charge flexible, interruptible, qui facilitera le financement d’une expansion supplémentaire des capacités renouvelables sans contribuer à la demande de pointe. En réduisant mécaniquement le besoin d’énergie pilotable, cette expansion facilitera de fait l’intégration des renouvelables variables dans les réseaux L’hydrogène permettra en outre de mettre en valeur des ressources très importantes éloignées des principaux lieux de consommation.

Cette contribution sera essentielle pour atteindre les émissions nettes nulles qui font désormais figure d’objectif partagé par les principales économies du globe. Pour autant, l’hydrogène ne sera pas le « nouveau pétrole », l’énergie omniprésente de demain, mais plutôt un complément utile de l’électricité renouvelable et de l’électrification des usages finaux de l’énergie.

[1] On pourrait y ajouter le CO2 « capturé » au cours de la production d’hydrogène dans des usines intégrées d’ammoniac et d’urée, dont le carbone, indispensable constituant, est finalement émis à l’atmosphère lorsque l’urée est répandue dans les champs où elle sert d’engrais azoté.

Très bon article pour remettre les pendules à l’heure face aux délires actuels du tout-hydrogène pour les transports ou l’électricité domestique. Convertir les conduites de gaz existantes au transport de l’hydrogène nécessiterait des investissements énormes pour éviter d’en perdre une part importante en route à cause de la capacité de l’hydrogène de se glisser dans les failles les plus étroites et même à travers les matériaux. A moins de transporter de l’ammoniac (aux usages restreints) ou des hydrocarbures de synthèse (produits avec des rendements très faibles)… Il faudra encore beaucoup de recherche et de communication pour que le grand public… Lire plus »

Le titre « Tout savoir sur l’Hydrogène » est bien catégorique !, ce qui se confirme à la lecture de l’article lui même. La question de l’hydrogène n’est-elle pas assez vaste, et n’évolue-t-elle pas rapidement ? Catégorique, dès le début : » il n’y a (pratiquement) pas d’hydrogène à l’état naturel sur la planète« . Ceci n’aurait-il pas pu être affirmé en son temps pour le pétrole ? Le colonel Drake (et les autres) en a pourtant trouvé … Et ce que l’on sait actuellement de l’Hydrogène naturel c’est qu’il est de plus sans doute une source intarissable. Catégoriques ensuite les informations :… Lire plus »

Il est possible qu’il existe des ressources d’hydrogène naturel, mais je ne vois pas comment vous pouvez affirmer qu’elles pourraient être inépuisables.

Par ailleurs, les hypothèses que vous faites sur la responsabilité collective pour aller vers la sobriété sont contredites encore et encore par la réalité de l’expérience du passé. Certes, une frange de la population peut faire ce choix, mais la citoyenneté responsable généralisée n’est encore qu’un doux rêve.

Merci pour cet article très complet et synthétique

Quelle sera la proportion d’électricité produite à partir d’hydrogène en Europe dans un mix décarboné ? Il semble que, globalement, de mars à septembre, le solaire avec stockage journalier + interconnexions + biomasse suffira. D’octobre à février, la production d’électricité se fera principalement avec l’éolien. Le foisonnement éolien du Nord de la Norvège jusqu’au Sud de l’Espagne et de l’Irlande à la Pologne (voire l’Ukraine) semble important, à condition que de nombreuses liaisons le permettent. Bien que faible, la production PV du Sud de l’Europe apportera sans doute un complément non négligeable durant cette période, notamment avec des panneaux à… Lire plus »

comme vous le noté , le dihydrogène est un vecteur énergétique . Je pense qu’il est utile d’informer que sa production entre dans un budget énergie national : L’Ademe donne , pour 2020 une conso de 1650TWh/an (dont 70% fossile carboné) que l’on doit réduire à 1000TWh/an en 2050 (décarbonné) dans cette production annuelle RTE alloue 32TWh/an pour la production de H2 par électrolyse soit 660kt/an , La première question à se poser pour l’utilisation future de l’ H2 devrait être comment répartir ces 660kt/an ? Cette notion de quantité maximum n’est pas bien comprise , même de la part… Lire plus »

Quand les politiques auront tout compris, ils viendront à des solutions économiquement viable. Un retour historique majeur serait de se lancer comme prévu début des années 60 dans des réacteurs au Thorium sels fondus fluorés qui ne font que des déchets de 300 ans en sécurité passive exclusivement et qui brûlent les déchets de la filière Uranium.

Le Thorium est non proliférant, donc tous les pays peuvent s’équiper sans risquer le nucléaire militaire.