L’actualité trépidante de la transition énergétique peut nous faire croire que tout est nouveau, mais la technique ne se construit que sur les travaux de nos anciens. Et c’est le cas du e-méthane, qui a pour origine les résultats d’une recherche française de très haut niveau, datant d’il y a plus d’un siècle. Plongez avec nous dans les racines du power-to-gas, qui consiste à fabriquer du gaz méthane à partir d’électricité.

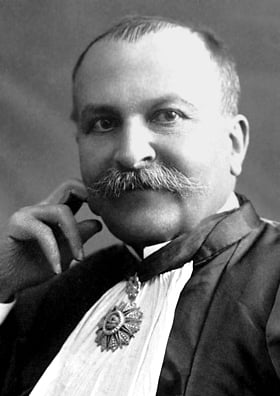

Paul Sabatier est un grand nom de la science française. Il est né à la moitié du XIXᵉ siècle, le 5 novembre 1854, et décédé à la moitié du siècle suivant, le 14 août 1941. Paul Sabatier aura donc participé au développement effréné de la science de cette période bouillonnante. Élevé Grand officier de la Légion d’honneur en 1931, élu à l’Académie des Sciences le 25 mars 1901, récipiendaire de nombreux prix, il reçut le prix Nobel en 1912.

Le prix lui fut décerné pour l’invention d’une méthode de synthèse chimique dite « d’hydrogénation de composés organiques en présence de métaux divisés finement ». C’est du jargon, mais nous allons le décrypter à l’aide de l’application la plus connue de cette méthode : la réaction justement dite de Sabatier, qu’il développa en collaboration avec Jean-Baptiste Senderens en 1897 (nous y reviendrons). Cette réaction utilise comme réactifs du dioxyde de carbone (CO2) sous forme de gaz, et le combine avec de l’hydrogène (H2), gazeux lui aussi, pour produire du gaz méthane (CH4) et de l’eau. La formule chimique est la suivante : CO2+4⋅H2→CH4+2⋅H2O

Le dioxyde de carbone est dépouillé de son oxygène (réaction de réduction) et est combiné avec de l’hydrogène ; d’où le terme « d’hydrogénation » qui figure dans le titre du prix Nobel de Paul Sabatier. Il s’agit d’une réaction lente, avec un faible rendement, qui rend nécessaire l’utilisation d’un catalyseur, c’est-à-dire une substance qui accélère la réaction, mais qui n’est pas consommée. Dans l’expérience originelle, il s’agissait de nickel en poudre, et l’on explique ainsi la formulation « en présence de métaux divisés finement ».

À lire aussiCette giga usine d’hydrogène consommera autant d’électricité qu’une grande villeLa réaction de Sabatier permet donc, à partir de dioxyde de carbone et d’hydrogène, de produire du méthane. L’hydrogène peut être produit à partir de l’eau par électrolyse, en utilisant de l’électricité fournie par exemple par des sources renouvelables ou nucléaires. Et c’est pour cette raison que l’on parle de e-méthane, ou de Power-to-Gas, c’est-à-dire du méthane fabriqué à partir d’électricité et du CO2, prélevé par exemple dans l’atmosphère.

Et c’est bien cette réaction de Sabatier elle-même, découverte en 1897, qui est utilisée aujourd’hui, plus de cent-vingt ans plus tard, par une grande partie des organisations qui travaillent au développement d’installation de production de méthane, voire de méthanol. Citons par exemple la société française Khimod, qui a fourni le réacteur pour le démonstrateur industriel Jupiter-1000 de Fos-sur-Mer.

La science d’aujourd’hui s’est construite sur l’Histoire, et n’est que le résultat du travail humain, ainsi que des relations humaines. La collaboration entre Jean-Baptiste Senderens et Paul Sabatier avait été fructueuse, car ils reçurent pour leur invention en 1905, le Prix Jecker de l’Académie des Sciences, une distinction vue comme pouvant amener au prix Nobel.

Toutefois, leur collaboration s’arrêta en 1907. Et lorsqu’il sembla que Paul Sabatier s’approchait du Prix suprême, ce dernier tint des propos qui pouvaient être interprétés comme une tentative de s’approprier l’invention. Jean-Baptiste Senderens en fut marqué et s’en fâcha. Paul Sabatier se défendit de chercher à minimiser l’apport de son partenaire, mais force est de constater que du procédé « Sabatier-Senderens », l’on ne retint que le premier patronyme, et seul Paul Sabatier reçut le prix Nobel pour l’invention. L’Histoire dit toutefois que lorsqu’ils se rencontrèrent une nouvelle fois face à face, Sabatier tendit la main, et Senderens la reçut avec un large sourire.

Les inventions du passé ne sont pas à négliger, ce n’est aucunement de l’histoire ancienne. Après tout, pour citer un maître du XIIᵉ siècle, Bernard de Chartres, dans notre découverte du monde et de l’univers, nous ne sommes que « des nains sur des épaules de géants ».

La suite de votre contenu après cette annonce

Notre Newsletter

Ne ratez plus les dernières actualités énergetiques

S'inscrire gratuitement